生物与数字艺术的宇宙独行

文字/周融荣 编辑/Arya 图片/朱剑辰提供

“转译天显,以艺术转译基因之光,微观与宏观互相映射。在这急剧变化的后人类世,或许能为我们的生存提供一丝光的线索。”

—— 朱剑辰

作为游离于国内美术学院系统教育之外的艺术家,毕业于武藏野美术大学的朱剑辰有着高度独立的艺术面貌、技术完成度、世界观——对于数字艺术,在此基础之上,方有风格可言。2016 年,他成为盖茨基金会与联合国卫生组织“疫苗挽救生命”特约艺术家,似乎就记录了职业生涯第一个 10 年的基调。生于泛九零的他,正步入个人风格初步成型的阶段。为什么选择观看他,而不是别人?

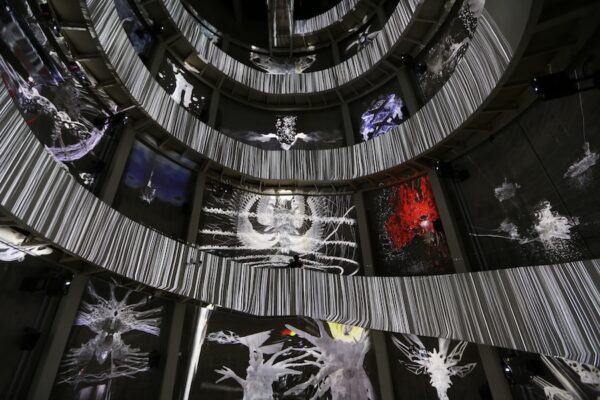

对于青年艺术家,似乎策展人、评论家,总要问出这个问题。一个可能的答案是他高度自省,并且是星体能量修炼者,观者进入他的沉浸式世界,能够分享成熟个体的茂盛世界观,而非当代艺术圈按部就班所孵化的消费景观。为了梳理世界观,他出版过专著《星体艺术史:隐形的 Z 轴》,尝试将星体文化和艺术图像的能量连接,书中有 800 多个案例,寻求艺术图像授权就花费了 1 年时间。朱剑辰擅长以电子和星辰为媒介,打破科学主义与超验领域的边界,着眼于技术、人类和环境的互文关系,这是许多同代人希求达到的创作目标。例如,对于基因编辑这一常见的议题,少有艺术家像他在和 UCCA Lab、李星宇合作的《时间之河》那样,既准确捕捉了昆虫、鸟、哺乳动物、植物与人共享的4个基因片段和基因形态(BMP2,FOXP2,NNAT,TRNA),又结合声音设计和投影装置,创造观者可躺卧的冥想空间。

自爱德华·卡茨(Eduardo Kac)等人的创始之作以来,生物艺术已经历大半个世纪,基因移植、人工自然、后人类批判成为艺术设计的常见命题,甚至渐成固定套路。模拟实验室场景的的显微镜、绿植、切片组织、试管和导管成为当代艺术展览中的同质化元素。AIGC兴起之后缺乏个人特色的视频镜头,似乎是后人类理论的活注脚,我们是否成功书写了续篇尚待商榷。如果说莫奈的印象派笔触是摄影技术兴起后架上油画的回应,那么生物艺术和数字艺术本身,尚未形成这样的成熟语言,表面的现象热潮之下,行业似乎只能继续等待。

-600x400.jpg)

-600x400.jpg)

朱剑辰的艺术诞生于生物艺术和数字艺术的演进融合之中,但使他成为“自己”的,仍是最本质的艺术标准:独立思想和围绕独立思想的艺术语言磨炼。与Gaiane Ambartsumian的DNA拟像动画、Rogan Brown的细胞纸雕,以及国内外的许多科学可视化艺术家不同,朱剑辰的数字雕塑原型虽然转译自人体内基因构成的一系列蛋白质和酶——比如 BMP2 塑造骨骼结构、STAT5b作为信使调控基因表达、ANGPT1推动血管生成——他的作品并不使人感受到和科 学图式一般的那种客观和平淡,而以精美又玄秘、宏大且神秘的氛围吸引着观者,充满情绪感染力。

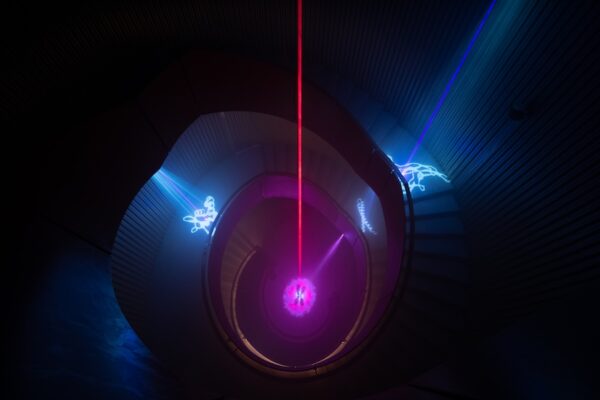

观者化作微尘,骨骼和人体组织成为宫殿或者残垣,繁复的蛋白质和信号 物质变成飞行器,这些超乎人力雕刻所及的壮观多层结构多用纯白表达,带有拓扑意义上的数学之美,在深蓝或暗红的背景点缀中宛如星际教堂里远古生物的遗骸,平静而摄人心魄。这些图像是艺术家的奇想,其过程中也经历了与德国蛋白质研究所的合作,视觉奇观背后是一种对生命本质的观感:我们体内就有宇宙,外放无限,内观亦为无限,而内观的宇宙在黑暗中运行,孕育着比人 类自己所创造的世界更为广大的空间,和其中的无尽细节。

古老文明多相信人体内的精魂和内脏与星辰相对应,从《黄帝内经》到《亡灵书》和希腊星座神话,这种“天人合一”的思想也体现在朱剑辰的著作《星体艺术史》中。他近期推出的新作《呼我之名 _ 恕或听或应》以冰岛语、藏语、阿拉伯语等十几种语言呼唤基因 – 蛋白之名,影像则转译创作自AlphaFold所预测的基因-蛋白结构。其神秘而广袤的审美,依然在《星体艺术史》的投射范围内,用人类语言与生命秘卷式的影像诗意地回应了AI 的影响。这种回应,作为科学主义与神话-星辰系统的交织,正在被期待着后续。